Vogelschutz

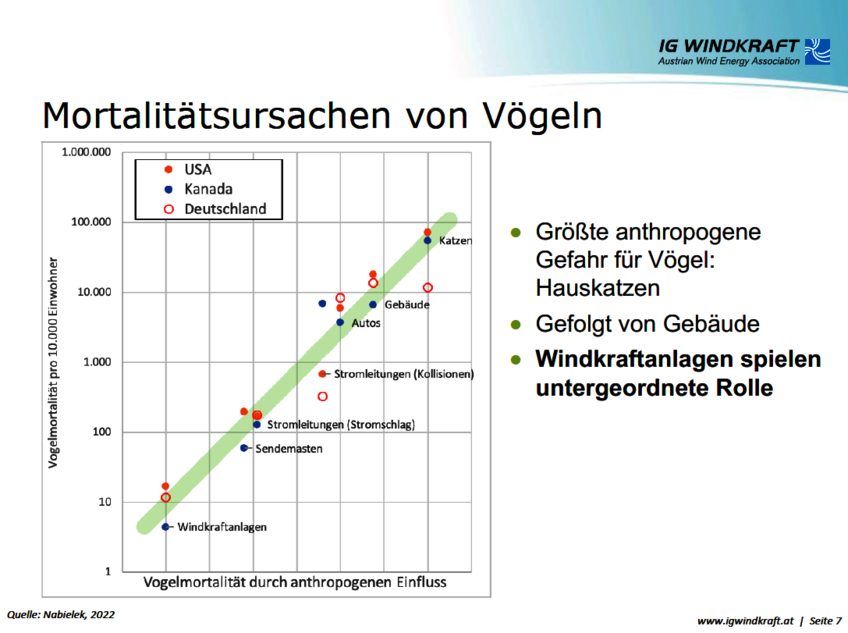

Jede Form der Energieerzeugung, auch der Bau einer Windenergieanlage, ist mit Eingriffen in die Natur und Umwelt verbunden. Mit Hilfe verschiedener Untersuchungen, einer guten Standortwahl und Ausgleichmaßnahmen können populationsgefährdende Auswirkungen jedoch vermieden werden. Im Vergleich zur fossilen und atomaren Energieerzeugung sind die Auswirkungen bei der Windkraft auf die biologische Vielfalt deutlich geringer. Zudem stellen andere menschliche Eingriffe in den Lebensraum der Vögel – wie Gebäude oder der Straßenverkehr – eine weitaus größere Gefahr dar.

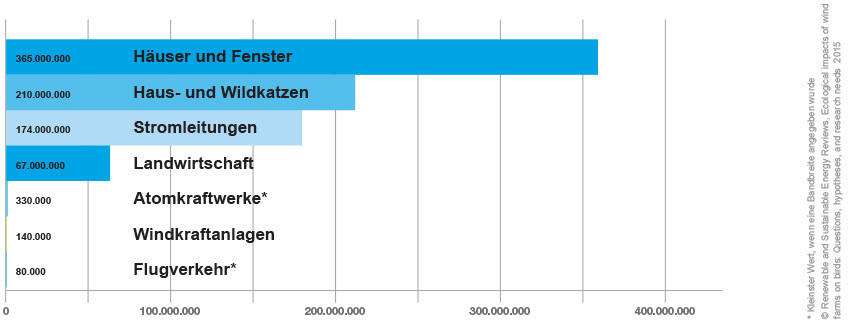

Untersuchungen zeigen, dass Vögel gar nicht so oft kollidieren, wie gemeinhin angenommen. Auch österreichische Studien bestätigen dies. So wurden in einer Studie in Österreich, die sich genau diesem Thema widmete und ein Jahr lang verschiedene Windparks in ganz Niederösterreich unter die Lupe nahm, ermittelt, dass pro Jahr im Schnitt 7 Vögel und 5 Fledermäuse pro Windrad sterben. Jede Hauskatze (in Österreich gab es 2022 insgesamt rund 2 Millionen Hauskatzen) schlägt zumeist weit mehr Vögel im Jahr. Eine Studie in den USA hat verschiedene Ursachen für den Tod von Vögeln gegenübergestellt. In den USA verursachen demnach rund 48.000 Windräder den Tod von 140.000 Vögeln. Der Vergleich mit anderen Bauwerken zeigt aber, wie selten Vögel durch Windräder sterben. Allein 99 Atomkraftwerke in den USA sind für 330.000 verunglückte Vögel verantwortlich und an Gebäuden in den USA kommen unglaubliche 365 Millionen Vögel pro Jahr um.

In seiner aktuellen Studie analysiert Erik Katovich die Auswirkungen von Windkraftanlagen sowie Öl- und Gasförderstätten in den USA auf die Vogelwelt. In Windparknähe gab es weder einen Einfluss auf Art- noch auf Individuenniveau. Bei Öl- und Gasförderanlagen hingegen gingen die Individuenzahlen um durchschnittlich 15 % zurück. Daraus schließt der Autor auf ein durch die Medien verzerrtes Bild der Einflüsse: Negative Einflüsse der fossilen Anlagen werden kaum in Medien thematisiert, die von Windkraftanlagen jedoch sehr wohl.

Jährliche Vogel-Mortalität in den USA

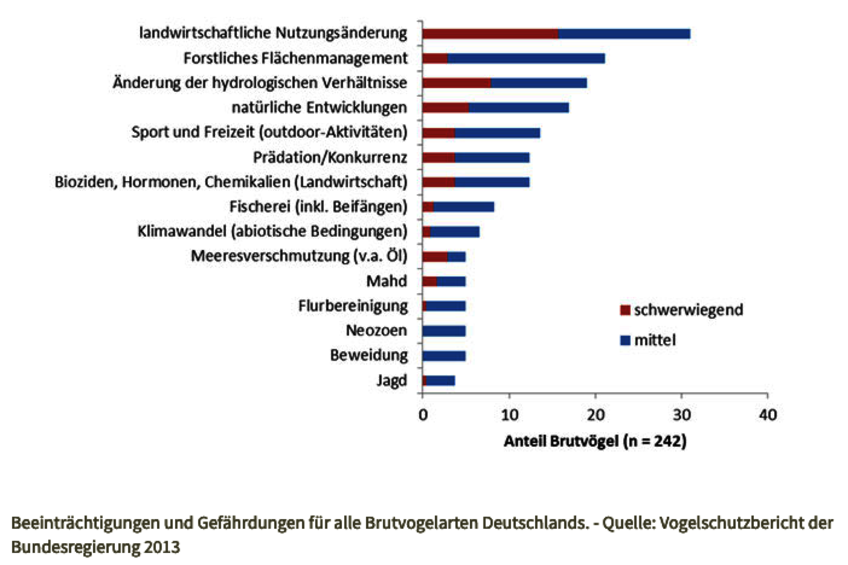

Was sind die Gründe für diesen massiven Verlust an Tieren?

"Es gibt viele verschiedene Todesursachen für Vögel, wie Beutegreifer, Jagd oder Windräder. Untersuchungen zeigen allerdings, dass der dramatische Verlust der letzten Jahre weniger durch gestiegene Todeszahlen bei ausgewachsenen Vögeln zu erklären ist, als dadurch, dass nicht genug Jungvögel großgezogen werden. Das passiert, wenn Vögel keinen geeigneten Lebensraum und nicht mehr genügend Nahrung finden." Quelle: NABU

Um diesen Mängeln an Lebensraum und Nahrung entgegenzuwirken, werden von Windkraftbetreibern umfassende lebensraumverbessernde Maßnahmen in Form von Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. So werden Altholzinseln geschützt, naturnahe Wälder gepflanzt und Brachen als (Nahrungs-)Habitat angelegt und gepflegt.

Standortwahl und naturschutzrechtliche Prüfungen

Der Bau von Windrädern ist in Österreich aus rechtlichen Gründen auf nur wenigen Flächen möglich. So stehen in Niederösterreich nur 1,5 % der Bundeslandfläche prinzipiell für den Windkraftausbau zur Verfügung. Auf diesen 1,5 % kann aber nicht einfach ein Windrad errichtet werden, sondern es muss ein strenges Genehmigungsverfahren durchlaufen werden, innerhalb dessen auch naturschutzrechtliche Prüfungen durchgeführt werden. Zumeist ist eine ein- bis zweijährige Vogeluntersuchung durchzuführen, damit die Artenzusammensetzung des geplanten Standortes bekannt ist und eine Beurteilung der Auswirkungen des Windparks vorgenommen werden kann. Dies ist besonders wichtig, denn die Kollision von Vögeln, die eine hohe Reproduktionsrate haben, ist ganz anderes zu bewerten, als jene von Vogelarten die nur durchschnittlich ein Junges pro Jahr ausbrüten. Gefährdete Vogelarten schließen die Realisierung eines Windparks zumeist aus. Für andere Vogelarten wird durch Ausgleichsmaßnahmen der Lebensraum teilweise sogar verbessert.

Zugvögel

Auch Zugvögel und deren Routen sind Gegenstand des Genehmigungsverfahrens. Die Flughöhe vieler Zugvögel liegt zumeist weit oberhalb der Windräder. Grundsätzlich werden die Windparks umflogen oder die Vögel weichen kleinräumig aus. Bei diversen Vogelarten wurden vereinzelt sogar verstärkte Brutaktivitäten in der Nähe von Windenergieanlagen festgestellt.

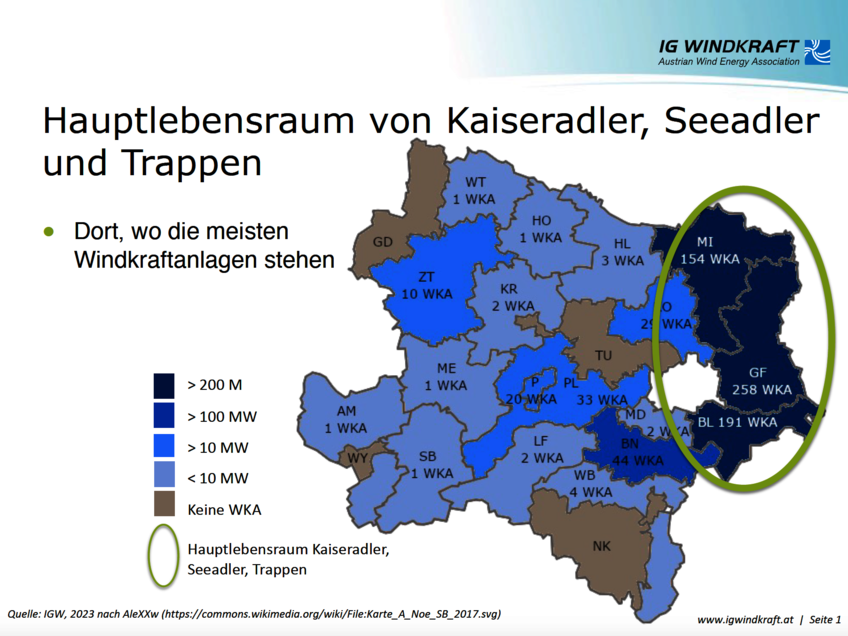

Lediglich in unmittelbarer Nähe von Rastplätzen kann es zu negativen Einflüssen von Windparks auf ziehende Vögel kommen. Dass bei geeigneten Abständen Windparks dennoch keine negativen Einflüsse auf Zugvögel haben, zeigt das Beispiel Neusiedlersee im Burgenland. Das Gebiet Neusiedlersee ist eines der wichtigsten Rastplätze für Zugvögel in ganz Europa. Mehrere Schutzkategorien liegen in diesem Gebiet übereinander. Seit Ende der 1990er Jahre wird im Nordburgenland die Windenergie zur Stromerzeugung genutzt. Ende 2017 stehen in dieser Region über 400 Windräder mit einer Leistung von mehr als 1.000 MW. Selbst sehr gefährdete Arten, wie der Kaiseradler und der Seeadler vergrößern ihre Population in dieser Region trotz der starken Windenergienutzung kontinuierlich.

Bei achtsamer Planung sind Windräder keine nennenswerte Bedrohung für Vögel und Fledermäuse. Andreas Traxler von Biome, Technisches Büro für Biologie und Ökologie, der sich seit mehr als 15 Jahren mit dieser Thematik beschäftigt und in seinen Studien bei mehr als 100 Windkraftanlagen in Österreich jahrelanges Monitoring durchgeführt hat, bekräftigt: „Aufgrund der in Österreich üblichen sorgsamen naturschutzfachlichen Planung von Windparks konnten bisher keine negativen Entwicklungen bei Vogelpopulationen festgestellt werden.“ Als Beleg dafür kann auch der starke Windkraftausbau in Ostösterreich und die Entwicklung der Kaiser- und Seeadlerpopulationen in den letzten Jahrzehnten gesehen werden.

Kaiseradler, Seeadler, Trappen, Rotmilane, Sakerfalken und Windenergie

See- und Kaiseradler galten in Österreich als ausgestorben. Seit einigen Jahren wachsen die Bestände wieder. Auch die Population der gefährdeten Großtrappe konnte durch mehrere EU-kofinanzierte Schutzprojekte wieder angehoben werden. All das exakt in dem Zeitraum, in dem die Windkraft in Ostösterreich intensiv ausgebaut wurde. 1996 lebten in Ostösterreich und Grenznähe nur mehr 126 Großtrappen der sogenannten west-pannonischen Population, durch erfolgreiche Schutzprojekte sind es heute wieder über 600. Dies ergeben winterliche Zählungen der Trappen (LIFE Great Bustard 2024). Eine Zählung von Brutpaaren bzw. brütenden Hennen ist aufgrund der Brutbiologie und der Heimlichkeit der Hennen nicht zielführend. Die langjährige Forschung zeigt, dass in Österreich noch nie eine Trappe in ein Windrad geflogen ist.

Aber auch die Population der brütenden Rotmilane hat sich im Vergleich zu 1996 von 10 auf 130 Brutpaare (2018) deutlich erhöht. Bei den Sakerfalken waren es in Österreich 1996 nur fünf Brutpaare – 2020 waren es wieder 49. Diese Zahlen verdeutlichen, dass positive Populationstrends gefährdeter Vogelarten auch bei steigender Zahl von Windkraftanlagen möglich und in Österreich Realität sind.

Hauptlebensraum von Kaiseradler, Seeadler und Trappen

Kaiseradler, Seeadler und Trappen leben in Österreich hauptsächlich ganz im Osten, dort wo die größte Dichte an Windkraftanlagen in Österreich herrscht. Ein weiteres Indiz dafür, dass sich Windenergie und Vogelschutz sehr gut vertragen.

Bestandsentwicklung von Großgreifvogelarten und die Windkraftentwicklung in Österreich seit 1995

Die Studie von Friedel (2022) von F&P Netzwerk Umwelt GmbH zeigt, dass die Windkraft auf Greifvogelbestände keine bestandsrelevanten Auswirkungen hat, da sonst die Zunahme der Bestände nicht zu erklären wäre. Die Bestandszunahme von Greifvogelbeständen und der Ausbau der Windkraft haben zeitgleich stattgefunden, es wurde jedoch kein ursächlicher Zusammenhang nachgewiesen. Gewisse Auswirkungen der Windkraft auf Greifvögel sind gegeben, dennoch erfolgen der Ausbau und die Zunahme der Bestände nach wie vor parallel. Das gilt auch für prioritäre Arten wie Rotmilan, Seeadler, Kaiseradler und Sakerfalke. Wichtig ist, hier weiterhin mögliche Veränderungen zu beobachten und entsprechend zu reagieren, um sicherzustellen, dass die Bestände einen günstigen Erhaltungszustand erreichen bzw. behalten. Aktuell ist bei keinem der Bestände ein Ende der positiven Entwicklung festzustellen.

Rotmilan nimmt auch in Brandenburg kaum Schäden durch Windkraft

Auf Anfrage der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat die Landesregierung Informationen zum Bestand des Rotmilans veröffentlicht (Drucksache 7/1620 des Landtages). Dieser ist seit Jahren stabil, die Schlagzahlen sind sehr gering. Nach Auskunft der Landesregierung gilt dies auch für die 1.650–1.800 Brutpaare in Brandenburg. Bekannt ist, dass sich Bestände etlicher Arten wie Kranich und Schwarzstorch parallel zum Ausbau der Windenergie positiv entwickeln beziehungsweise Bestandsveränderungen unabhängig von Einflüssen durch die Windenergie sind. Dennoch können Kollisionen des Rotmilans mit Windenergieanlagen vorkommen. In Brandenburg geschieht das laut Landesregierung ungefähr 6-mal im Jahr bei 1.700 Brutpaaren oder 3.400 erwachsenen Milanen – eine Quote von 0,18 Prozent. Das ist auch das Ergebnis der aufwändigen Naturschutz-Vorgaben, die die Landesregierung der Windbranche macht. Damit ist das individuelle Risiko für einen Milan, an einer Windenergieanlage zu verunfallen, sehr gering. In der Summe kommen ebenso viele durch Straßenverkehr, Beutegreifer, Freileitungen, Eisenbahn, illegale Verfolgung und sonstige, teils unbekannte Ursachen um. Zusätzlich sterben im Schnitt 24 Jungvögel durch Absturz, verhungern oder fallen Raubtieren zum Opfer. Ähnlich wie bei den Verunfallten an Windenergieanlagen ist auch mit einer gewissen Dunkelziffer nicht gefundener toter Tiere zu rechnen. Diese Zahlen zitierte der BWE Landesverband erneuerbare Energien Berlin-Brandenburg 2020.

Neue Studien aus Deutschland, u.a. aus Hessen, gehen davon aus, dass Rotmilane zu mindestens 98 % ausweichen, wenn sie in die Nähe einer Windkraftanlage kommen. Dieses Ausweichen der gekonnten Flieger erfolgt ganz bewusst oftmals buchstäblich „in letzter Sekunde“ (Mercker et al. 2023 und Reichenbach et al. 2023).

Windkraftnutzung und Birkhuhnschutz in den Alpen sind vereinbar

Die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das Birkhuhn (Fortbestand und Raumnutzung) ist von hoher Relevanz für behördliche Bewilligungsverfahren ostalpiner Windkraftprojekte. Dabei steht nicht nur das Tötungs- sondern auch das Störungsverbot im Fokus – also ob sich die Tiere durch Windkraftanlagen gestört fühlen und diese meiden.

Eine vertiefte Langzeitbetrachtung von Brunner und Friedel (2019) zeigte einen positiven Bestandstrend im Windpark Steinriegel (Fischbacher Alpen, Steiermark). Die Birkhühner mieden die Anlagen nicht mehr, sie hatten einen neuen Hauptbalzplatz zwischen zwei Anlagen etabliert und wichen alpintouristischen Störungseinflüssen aus. Alleine die verstärkte Präsenz des Menschen durch Tourismus und Habitatverlust durch Wiederbewaldung hatten negative Auswirkungen auf den Bestand und die räumliche Verlagerung von Balzplätzen.

Daraus ergibt sich, dass Windkraftnutzung und Birkhuhnschutz in den Alpen vereinbar sind, wesentliche Voraussetzungen dafür sind:

- Bereits bei der Planung von Windparks ist die Einhaltung und Entwicklung geeigneter Birkhuhnlebensräume ganzheitlich (Forst- und Almwirtschaft, Jagd und Naturschutz) zu sehen und von Windparkbetreibern, je nach Notwendigkeit, im Zuge lebensraumverbessernder Maßnahmen mitzutragen.

- In Windparkgebieten mit Birkhuhnvorkommen ist ein verstärktes Augenmerk auf die Störungsvermeidung und Besucherlenkung zu legen.

- In Birkhuhnlebensräumen sind die Anlagentürme zur Kollisionsvermeidung standardmäßig im Kontrast zu färben.

Vogelschutz im Nordburgenland

Im Nordburgenland rund um den Neusiedlersee gibt es international wichtige naturnahe Bereiche mit hohem Schutzstatus und großer Bedeutung für den Vogelschutz. Zugleich ist es das am intensivsten für die Windkraft genutzte Gebiet Österreichs. Mögliches Konfliktpotential konnte schon zu Beginn des Windkraft-Booms durch die von der burgenländischen Landesregierung konsequent verfolgte Zonierung entschärft werden. Auf Basis detaillierter wissenschaftlicher Untersuchungen wurden Vorkommensgebiete empfindlicher Vogelarten vorab vom Windkraftausbau ausgenommen. Karl Schellmann, Klima- und Energieexperte des WWF präzisiert: „Eine vorausschauende Herangehensweise, der Einsatz innovativer Planungsinstrumente sowie hervorragende Kooperation zwischen engagierten Beteiligten und Dienststellen des Landes waren die Zutaten des burgenländischen Erfolgsrezeptes. Diese haben tatsächlich zu einem Ausbau der Windenergie geführt, der mit Natur- und Vogelschutz weitgehend verträglich ist.“

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Auswirkungen, die Windkraftanlagen auf Vögel haben können, in Relation zu anderen Gefahren als gering einzustufen sind. Die langjährige Forschungsarbeit hat gezeigt, dass positive Bestandsentwicklungen trotz der Nähe zu Windparks, Gewöhnung an Windkraftanlagen und hohe Ausweichraten für viele Arten Realität sind. Das Ausweichen erfolgt oft absichtlich „in letzter Sekunde“. Zusätzlich sind Betreiber bestrebt, die wenigen Auswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Durch die 20-jährige Erfahrung der Branche und die inzwischen sehr umfangreiche Prüfung der Einflüsse von Windenergieanlagen auf ihre Umwelt, kann jedes Projekt individuell und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Naturschutzbehörden Vogelschutz und Klimaschutz miteinander vereinen. Insgesamt lässt sich resümieren, dass Zusammenstöße mit Windenergieanlagen selten sind. Durch die strengen Genehmigungsverfahren ist davon auszugehen, dass sich Windparks nicht negativ auf die Population oder den Bestand einzelner Vogelarten auswirken.

Weiterführende Links

Downloads

- BirdLife Österreich Presseaussendung vom 13. August 2023 download

- Nabielek: Prediction Avian Mortality (2023) download

- BIOME: Vogelschlag, Meideverhalten & Habitatnutzung an bestehenden Windkraftanlagen (2004) download

- Brunner, Friedel: Windkraft und Birkhuhnschutz (2019) download

- FA Wind – Rundbrief Windenergie und Artenschutz 01/2024 download

- Friedel: Bestandsentwicklung ausgewählter Großgreifvogelarten und deren Zusammenhang mit der Windkraftentwicklung in Österreich seit 1995 (2022) download

- Katovich E. 2024: Quantifying the Effects of Energy Infrastructure on Bird Populations and Biodiversity download

- Mercker et al. 2023: Pilotstudie_Erprobung_Probabilistik download

- Reichenbach et al. 2023: Fachgutachten zur Ermittlung des Flugverhaltens des Rotmilan download

- TB Raab 2024: LIFE Great Bustard download

![[1437575166593876.jpg]](/cdn/mmedia/image/2015.07.22/1437575166593876.jpg?_=1440768775)